びおの七十二候

第56回

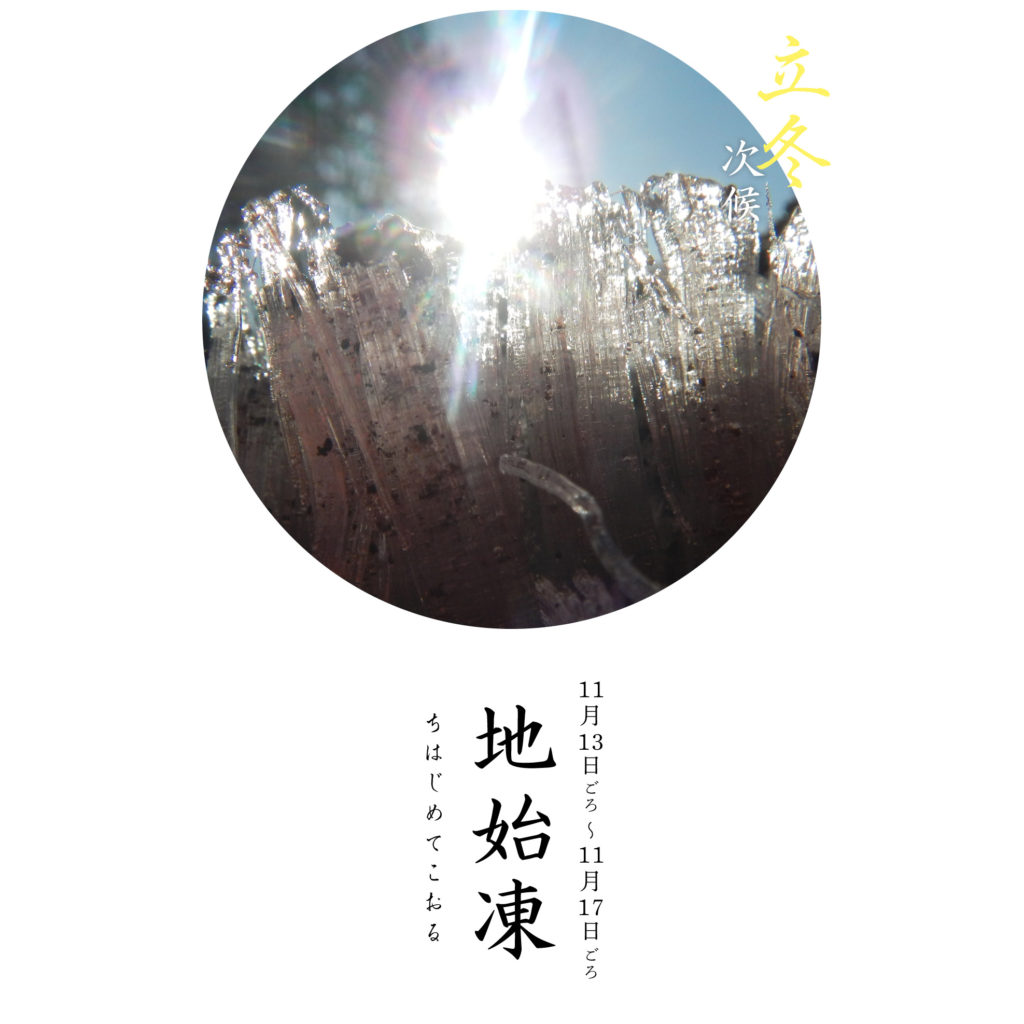

地始凍・ちはじめてこおる

「凍る」は、水以外のものが低い温度で固体になる状態をいいます。「氷る」は、水が氷になることをいいます。

氷が端から端まで通して張ることを「凍る」といい、本来は、一部分がこおることを「凍る」といわないと思っておりましたら、最近では『広辞苑』なども、こおるとは「水分などが寒気にあって凝結する」ことをいい、現代ではふつう「凍る」と書いていいことになっています。科学的には、水がこおって固体になる温度を「氷点」といいます。

凍に比べて、「氷」という文字は「崩」(ばさりとくずれる)に通じていて、言語的には同系とされます。氷の閨、月氷る、鐘氷る、 露氷る、腸氷る、影氷るなど、いずれも一過性の「氷」ですね。

これに対し、「凍」は凍湖など、堅いイメージがつきまといます。

さて、秋も深まりました。

前候では、正岡子規の名句を紹介しました。

今回も、だれもが知っている名句中の名句を紹介します。

芭蕉は、何故「秋深し」ではなく、「秋深き」と連体形で詠んだのか、それはあえて音の違和感を残したかったからだという説があります。読む人に想像させる余地を与えたのだと。

秋は哀れをもよおし、寂寥を感じる季節です。

隣家の明かりがぽつりと灯っていて、その住人にふと思いをいたします。

あるいはまた、自分一人、ぽつねんと臥していたら、隣家から生活の音が聞こえてくる。よく聞こえないが、笑い声が立っている。いいなぁ人間は、あったかいなぁ人間は、そんなぬくもりを、この句に感じる人もいるでしょう。

風邪で寝込んでいて、ふと目覚めると家人が友達とやりとりしていて、それまで聞いたことのない声だったりすると、この声の持ち主はだれだろう、とふと思う、そんな感覚に似たものが、この句にあります。

「隣は何をする人ぞ」というのは、現代人がアパートやマンションに住んでいて、隣が何をする人であっても知ったことではない、というのと違います。そういう酷薄なものではありません。

この句は、芭蕉最晩年の句です。

このとき多分、芭蕉は死を予感していたのだと思います。この句を作る一週間程前には、

この秋は何で年寄る雲に鳥

という句を詠んでいます。

「秋深き隣は何をする人ぞ」という句は、元禄7年9月28日の夜の俳席で詠まれたものです。この翌日、芭蕉は体調を崩して床に臥せます。それから10月12日に亡くなるまで、芭蕉は起きることができませんでした。

この句を残して芭蕉は亡くなります。そうしてみると、「秋深き隣は何をする人ぞ」という句は、芭蕉が起きて詠んだ最後の句ということになります。

芭蕉は孤独を、よく分かっていた人だと思います。芭蕉は、ずっと旅を続けた人であり、最期も旅の途中でした。

芭蕉にはたくさんの弟子が居ました。蕉門十哲と呼ばれる弟子がいて、宝井其角、服部嵐雪、森川許六、向井去来、各務支考、内藤丈草、杉山杉風、立花北枝、志太野坡、越智越人、野沢凡兆など、俳諧に親しむ者にとっては、よく知る人たちです。

しかし芭蕉は、「一鉢境界、乞食の身こそたうとけれ」(芭蕉の書簡から)といって旅に出ます。留まっていられないタチの人ということもありますが、自分は生涯一人なのだと、いつも言い聞かせて旅に自分の安堵を見出したのではないでしょうか。

芭蕉の『おくの細道』は、「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人なり、舟の上に生涯を浮かべ馬の口とらえて老をむかふる物は、日日旅にして旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり」で始まります。「百代の過客」とは、永遠の旅人をいいます。

芭蕉は、『おくのほそ道』の前に、出身地である伊賀上野への旅、姨捨山の名月で知られる信濃更科への旅、吉野山、高野山、和歌浦を経て須磨、明石を巡遊する旅に出ています。

伊賀上野への旅は『野ざらし紀行』にまとめられています。

がその書き出しです。旅立ち(門出)に詠まれた句というには、「野ざらし」とは、縁起の悪い話です。大垣に泊まった夜に詠まれた句は、

そういう自分の俳句を、芭蕉は「酔える者の妄語にひとし」(「笈

という句を詠み、鳴海から二十五里隔てた吉田(今の豊橋)を「海より吹上る風いと寒き所也」と記し、

という句を詠みます。

冬の日の馬上に、動くことができない自分の影をみます。孤独の極みです。

しかし、一方において芭蕉の句には不思議な明るさを感じることがあります。自分だけかと思っていたら、自身歌人でもある佐佐木幸綱

幸綱さんは、「夏草や兵共が夢の跡」を例にとり、

この句の特色は明るさでしょう。『夢の跡』と言いながら暗くない。『夏草や』が全体を明るく照らしています。

と言います。そして、この句を「夢に生きた者たちの美しさをたたえている」と言い切ります。

魯迅は「絶望があるから希望がある」と言いましたが、芭蕉が孤独の崖

幸綱さんの本は、「時々気を転じ、日々に情をあらたむ」「古人の跡をもとめず、古人の求めたる所をもとめよ」「不易流行」など、芭蕉の言葉を解しています。芭蕉の旅を追い、跡を見に行くと、自分のような者(筆者は明るい性格)さえ深い孤独に襲われます。けれども、芭蕉が求めんとしたものに目を向けると、意外な明るさがそこにあるのです。

この句は山形の立石寺を詠んだ句ですが、『おくの細道』では「心澄みゆくのみ覚ゆ」と書きます。清閑の境です。雑念を取り去って、心を平らにすれば、ぎゃんぎゃんと煩い蝉の声が、岩にしみ入るように聴こえるというのです。

アタマに「閑さや」を持ってくるところに、芭蕉の凄みを感じます。五七五の17文字のなかに、これほどの虚構を生み、凝縮された宇宙を詠んだ詩人は、世界広しといえどもいないのではないか。

この句を読むと、芭蕉は生きることの難儀を仕舞い込んで、自分を無にできる人生の達人だと思えます。旅に求めるものがなければ、こういう俳諧の境に辿りつけなかったと思います。

この人声は、芭蕉の内縁の妻だったとされる寿貞と子供たちの声とする説がありますが、それに囚われずに勝手に解釈してよいのが俳句です。

この句は、こうも読めます。芭蕉は野道を歩いていて、人声を聞いて思わず振り返ります。農夫が何やら話していて、ときおり笑い声も聞こえます。そこに、秋のやわらかな陽射しが降り注いでいる……。ほっとし、にんまりしたくなる句で、明るい句です。

「秋深き隣は何をする人ぞ」という句にも、この明るさがあるのではないでしょうか。

(2008年11月12日の過去記事より再掲載)